在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,历史传记影片《坪石先生》于8月8日在广州举行了点映礼。该影片计划于8月15日在全国范围内公映。

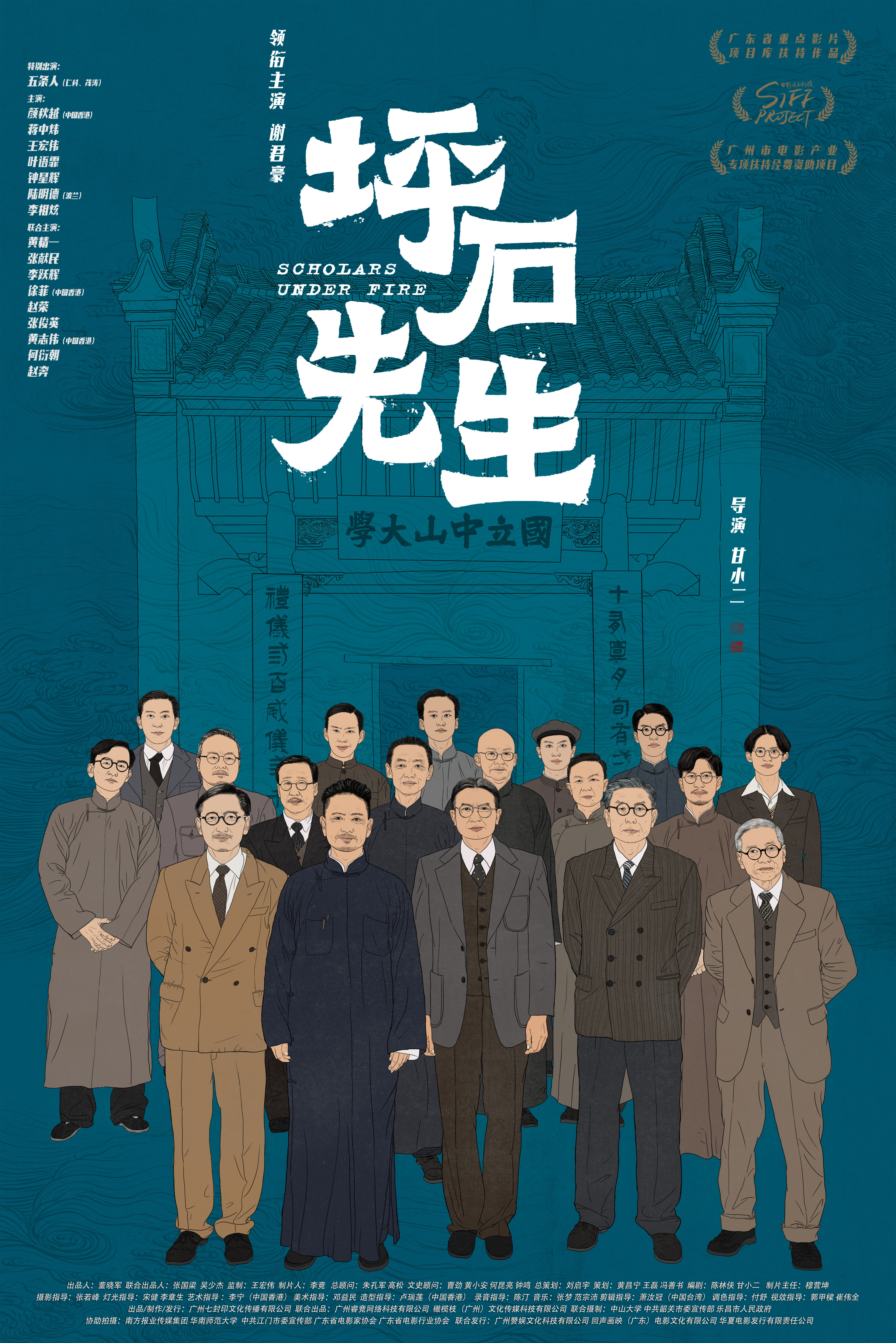

《坪石先生》电影海报。

《坪石先生》电影海报。

这部影片讲述了中山大学师生在日本帝国主义侵犯在即,为了保护丰富的校藏书籍、延续教学过程在韶关坪石镇继续办学的故事,通过有血有肉、真实自然、贴近生活的人物群像,充分表现了中大师生爱护和保护文脉根脉的文化自觉和爱国情怀,表达了岭南人民特殊的抗日历程。从而唤起人们对历史的深刻记忆,传达对教育先贤们献身教育事业、守护文明火种的崇高敬意。这在纪念抗战胜利八十周年之际公演,有着特别深厚的意义。点映会场座无虚席,众多中大校友齐聚一堂,共同见证这一历史时刻。然而,作为中大的历届校友,却仍有不少对这段历史知之甚少。

8月8日《坪石先生》点映礼现场。 曹力思 拍摄

与荒村僻壤为伴,护文脉根脉于斯

影片聚焦于1938年10月21日,广州不幸被日寇侵占,日军飞机对广州进行了狂轰滥炸,蓄意摧毁中国的教育资源,特别是高等教育资源,中山大学校园成为日军轰炸的目标。在这一危急时刻,中山大学被迫历经三次迁校:首先迁至云南澂江,继而迁至粤北坪石,最后迁至仁化、梅县、连县等地。这三次迁校使师生们背井离乡长达七年之久,给学校的教学、科研和人才培养带来了巨大的挑战。

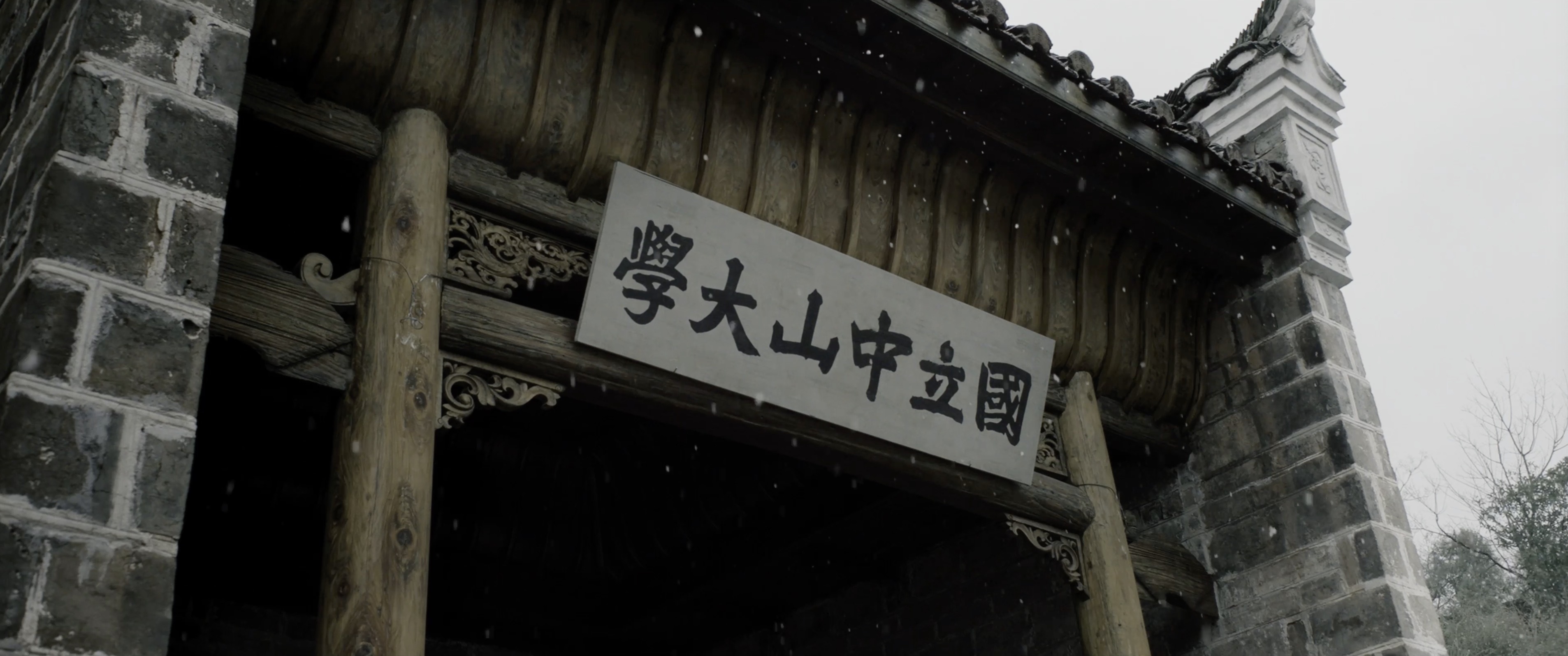

1940年8月,在代理校长许崇清的主持下,中山大学从云南澄江迁至广东省北部的乐昌县坪石镇。虽然在当时的条件下,坪石成为广东省内仅次于战时省会韶关的第二大文化重镇,但其实周围环境与城市相比,仍十分荒凉和落后。学校除了利用当地的寺庙、祠堂、空舍外,还在当地群众帮助下,新建了88座房舍,分散在各个村落。不少群众主动腾舍挪地,送来粮食,支持建校。中山大学的到来,也为这个小镇注入了新的活力。

尽管办学条件艰苦,但学校依然千方百计聘请了一批著名学者来校任教,并吸引了众多国内外知名人士来校讲学,为中大开展海内外学术交流打开了大门。作为国内首个创办天文学系的中山大学,在坪石办学期间,为适应抗战需要增设了许多课程。

其中,在教学上,数学天文系和天文台尤为突出,并培养了一大批天文学领域的优秀人才。在搬迁前后三次建立的三座天文台中,第三座天文台——塘口天文台建在坪石,极大推动了中国科学与国际接轨,塘口天文台为世界天文学研究积累了宝贵的资料。

至1942年,中山大学的学生总数从初迁云南澄江时的1736人激增至4197人。师生们在此形成了热烈的学术研讨氛围,各学科的众多著名教授在此取得了重要的研究成果。同时,中大师生为当地的农业、水利、扫盲、防疫等做了不少有用的工作,对粤北地方的自然、人文研究作出了巨大贡献,这些学术成果至今仍对粤北和全省经济、文化发展研究产生积极影响。

1944年秋,日军为打通粤汉线,向粤北发起进攻,坪石告急。在中大面临第三次搬迁前夕,中共地下组织抽调了200多名中大学生参加曾生领导的东江纵队奔赴抗日战场。1945年1月1日,日本侵略者进犯粤北,中山大学不得不进行第三次迁校,学校一分为三,分别迁至粤东各县、连县和仁化。同年8月15日,日本帝国主义宣布无条件投降,中山大学师生员工与当地人民共同庆祝了抗日战争的伟大胜利。颠沛流离了七年的中大师生员工陆续从粤北、连县、仁化等地迁回广州石牌原校址。

《坪石先生》剧照。

鲜活生动的人物群像,铮铮铁骨的抗日志士

电影荧幕将故事置于中大在坪石镇的办校场景,以理学院百科全书式传奇人物——黄际遇教授为主轴。这是位著名数学家、教育家,擅长数学又兼长文学的“岭南才子”。影片始终贯穿着他倾心办学、组建学校工作、与其他师生共同克服困难、维系文脉根脉的不懈追求与爱国情怀。

《坪石先生》剧照。

影片还有众多有血有肉的师生形象,虽然着墨不多,但得益于精心挑选的素材,使得每个人物都生动鲜活,跃然银幕。包括组织数万册珍贵典籍转移的图书馆馆长杜定友、不受敌人利诱而自杀殉难的测量学家卫梓松教授、保护仪器不被日军识破用途的女天文学家邹仪新教授以及其丈夫轨道计算专家叶述武教授、积极建设天文台的代校长兼天文学家张云、在战火中举办“新年音乐会”的音乐家黄友棣、在国难当头时热血参军的香港天才考生邱扬、为养护员救援伤病的女儿楚言等30余人物。

《坪石先生》剧照。

每个角色以其朴实、贴近生活、贴地气的细节,恰如其分地点缀在影片中,宛如散文版的叙述手法,娓娓道来,细腻地描绘着影片中每一个充满温情与真情实感的瞬间。正如导演甘小二所言,“这是一组群像,每个人都是时代的缩影:有人守护知识,有人奔赴战场,有人在后方添砖加瓦,共同铸造着那个年代的国魂”。

观影者纷纷表示影片感人至深,许多人在影片中沉浸良久,难以自拔。影片结束后,众多观影者与校友在场景中热烈讨论和感慨,久久不愿离去。

“影片中所塑造的角色极为真实,黄际遇与其他教授并未高喊革命口号,亦未有惊世骇俗之举。他们所追求的,不过是让学生得以生存,确保图书得以安全保存。黄际遇教授愿意捐出一个月的薪水购买肉类以救助他人,同时又关切女儿将两只鹅作为女儿的嫁妆。这些角色的质朴与真实,充满了血肉之躯的温度,仿佛我们的师长站在我们面前一样!”在场观影的校友表示,影片所展示的场景,虽然不是在前线,但同样是抗日的一个战场,同样有战火硝烟,同样有出生入死,同样有流血流汗。在这个战场的每一位师生,都是铮铮铁骨的抗日志士。

《坪石先生》剧照。

深入提炼还原实景,为岭南抗战历史立碑

为真实且深刻地再现这段历史与群像,导演甘小二(华南师范大学教授)与编剧陈林侠(中山大学教授)复研读史料,11次深入粤北3县区6镇18村实地勘景,耗时四年余打磨剧本。在制作方面,他们更是追求极致还原。拍摄前,剧组1:1复建战时校舍,服装道具亦考据严谨,连黄际遇长袍上的粉笔痕迹都细致呈现。导演甘小二坦言,展现那段历史,既是对教育先贤的深刻致敬,亦是对教育家精神的当代追问。

该片由香港演员谢君豪饰演数学泰斗黄际遇教授。导演甘小二分享了选角过程,他们依据黄际遇教授的一张珍稀照片,寻找了一位“与他外貌相似”的演员,最终敲定了谢君豪。谢君豪对这个角色和相关历史产生了强烈的共鸣,认为黄际遇身上有一种岭南文人骨子里的傲气——他们用学术抵抗炮火,用教育重整河山。“能饰演这个人物,是我的荣幸”,他称黄际遇教授为“穿长衫的英雄”,不仅愿意倾情出演,更在进组前主动将两鬓头发剃短,以求从外形上更贴近这位传奇学者。塑造好黄际遇教授形象,谢君豪苦学骈文,将这位“文理贯通、刚柔并济”的传奇学者演绎得入木三分。

《坪石先生》片场。

与其他抗战题材电影不同,本片聚焦于“学术先驱”的文化传承视角,展现了中山大学师生如何通过守护中华文化的根基,通过教育培养人才,以知识的力量振兴国家。影片生动描绘了教授们在艰苦环境中坚持办学的卓越努力,以及学子们在战火纷飞中与敌抗争的英勇事迹,这同样是难能可贵的抗战精神体现。

“正是在抗战的艰难岁月中,先辈们坚持办学、坚持科技教育的守正,展现了中华民族精神的韧性。无论环境多么恶劣,他们始终坚守文化传承的信念,将文化的火种代代相传。”曾参与实地考察的中山大学经济学院原系主任、经济学教授董小麟,在影片结束后交流环节中如是评论。

同时,当代青年、莘莘学子更能深刻体会到,在新时代拥有优越的办学环境和学习条件是多么幸福。这一切的幸福与珍贵,正是先辈们用不懈努力和奋斗守护下来的宝贵财富。

《南方》杂志全媒体记者、南方+记者|曹力思

【本文责编】蔡惠珍

【通讯员】何昆亮 陈艺

【频道编辑】李卓华 莫群

【文字校对】华成民

【值班主编】蒋玉 刘龙飞

【文章来源】南方杂志党建频道

华泰优配-华泰优配官网-个人股票配资-线上股票配资门户网提示:文章来自网络,不代表本站观点。